【社会科学系大学における情報基礎教育カリキュラム】

一橋大学 商学研究科 山崎 秀記 一橋大学 情報基盤センター 鈴木 令子 一橋大学 大学教育研究センター 筒井 泉雄1 はじめに

一橋大学において実施した標記プロジェクトについてその内容を報告する。一橋大学は商学部・経済学部・法学部・社会学部の社会科学系4学部からなり、入学定員は約1000名である。

科目「情報基礎」は全学共通教育における情報教育の入口に位置する半年2単位の実習を重視する授業科目で、主に1年生を対象に学部の別なく提供される。必修科目ではないが、学生のほとんどが受講することと、教室定員が52名であるため、延べ20コマ開講され、非常勤講師を含めて、8名の教員が担当している。

これまで担当教員が比較的自由に講義内容を定めていたが、受講生の高校での情報の履修や習熟度の変化を受け、本プロジェクトにおいて、その内容の見直しを含め、教育内容の検討と教材開発を行った。

2 情報基礎教育

2.1情報基礎教育の位置付け

本学では、教養科目を全学共通科目と呼び、全学生に学部の別なく等しく提供している。教養科目は、専門科目を学ぶ土台となる技能を習得するという側面と、自らの専門を相対化して幅広い知見の中で捉え直す営みという側面とを合わせ持つ。とくに本学においては、4年一貫教育のもと、全学共通科目は、4年間にわたる履修を義務付けられており、独自の体系を持つものとして基礎・発展に分かれて体系的に展開されている。

一橋大学は、社会科学系の学部のみからなる大学でありながら、数学を重視してきた伝統を持ち、情報教育科目は、長らくプログラミングを中心とした数理科目として提供されてきた。しかし、「情報機器の操作」が教職必修科目として指定されたことを契機に、学内の要請を受ける形でコンピュータ技能の習得を主な目的とする導入科目が2000年に新設された。この科目は、IT環境の進展、高校教科「情報」の必修などの外部環境の変化に応じてその内容の改善をはかり、名前も「情報機器操作」、「情報リテラシー」、「情報基礎」とあらためている。

本学の情報教育科目には、ほぼ全員が履修する「情報基礎」の他に、共通基礎科目として、約半数の学生が履修するプログラミングを中心とした「計算機概論」が、さらに共通発展科目として、「情報数学A、B」、「情報応用論」等が開講されている。また、情報基盤センターのスタッフの充実に伴い、発展科目をより充実させる方向で改革が進められているが、本プロジェクトでは、その入門に位置する「情報基礎」を対象にした。

2.2 「情報基礎」

「情報基礎」においても、専門科目を学ぶ土台となる技能を習得する側面と、自らの専門を相対化して幅広い知見の中で捉え直す側面のバランスが重要である。

我々は「情報基礎」の授業の中でITを用いた情報活用能力を高めるためには、コンピュータ及びコンピュータネットワークを支える基本的かつ重要な原理・アイディアについての、コンピュータを利用した体験的な理解が重要であると考えている。そのカリキュラム内容は、情報処理学会の提言[1]と重なる部分も多いが、本学では特にコンピュータ上での操作と結び付けて、その意味の理解に、具体的・体験的理解に基づく原理・概念の習得が必要なテーマを選択し、TAを活用して習得の徹底を図った。

このような目標のもと、「情報基礎」では、以下のような話題を扱ており、これらの教材開発を行った(参考資料1)。

キャッシュと仮想記憶。ページ更新戦略のFIFO、LRU。

アセンブラ命令。論理回路の構成と集積回路

入出力、記憶管理、マルチタスク、マルチユーザ、運用管理

データの内部表現。データ圧縮と情報量

論理検索、正規表現とテキスト処理

インターネットの仕組み。マークアップ言語(HTML、XML)の理解。

基本操作、最適化分析、マクロ言語。

基本概念。SQLによる問い合わせと表操作。関数従属性と正規形。

授業では、LMS(学習管理システム)としてWebClassを利用しており、授業資料および予習・復習課題をすべてLMS上に用意した。特に予習課題は基本的に授業資料に即した選択・穴埋め問題で、自動採点され、何度でも解答可能にしている。解答期限を授業開始前に設定しており、学生は予習事項は理解済みという仮定で授業を進めた。

授業においては、直感的・体験的理解に重点を置き、できるだけ専門用語を避けるとともに、抽象的な概念もできる限り実習を通して理解できるようにした。 また、コンピュータ活用の現実的例題として、図書館職員の協力を得て、書誌検索・論文検索のガイダンスを導入した(参考資料2)。本学図書館システムだけでなくWebcat Plus,CiNii,Googleの学術情報検索など活用した検索の仕方が紹介される。

本学においては、近年、レポート課題におけるいわゆるコピペが問題になっており、その啓蒙の目的もあって、コピペレポートの作成とその発見の実習を行った。最終レポートにおいてコピペ判定支援ソフト でチェックしたところ、コピペ率は最大で30%弱であり、その効果が認められた。

さらに、2008年度に情報活用力診断テスト を試行した結果、学生にセキュリティに関する能力・知識があまりついていない面があることがわかり、今年度は、上記に加えて、情報セキュリティに関する講義を付け加えた。これについては、3.で詳述する。 このように、「情報基礎」のような入門・導入科目では、コンピュータとコンピュータネットワークを支える基本的概念の理解と共に、現実的な課題の中で、それがどのように活用可能かの体験的な理解が重要である。

3 情報セキュリティ

情報基礎科目において行った情報セキュリティに関する講義の試みについて報告する(参考資料3)。 情報セキュリティとは情報の機密性、完全性及び可用性を維持することであるが、技術的な側面に加えて、身を守ること、加害者にならない為に必要とされる最低限の知識の取得を目指した。

3.1 講義内容

講義の1回を情報セキュリティに当て次のような内容で行った。

- 小テスト(開始時)

- ガンブラー ビデオ

- 情報セキュリティとは

- ネットワークの利用と法律

- 小テスト(終了時)

限られた時間の中、他に授業アンケートと情報基礎アンケートもあり、かなり駆け足ではあったがそれなりの効果が認められた。情報セキュリティに関する小テスト(参考資料4)を開始時と終了時に行うことで、どの程度授業効果があるかを調査した。その後、ガンブラーに関するビデオを視聴し必要最低限の説明を行い、また新入生全員に配布している、本学法学部の松本教授作成の「 ネットワークの利用と法律」について解説した。この文章は毎年改訂されており、自己学習問題もLMS上に作成した。

3.2 小テストの内容

内容は開始前後とも同じであるがランダム出題により順序は変えて行った。また小テストには解説をつけていたためか、全23問に15分以上時間をかける学生が多く、小テストで知識を得たようである。

具体的には次のように分類される基本的な設問を選択式問題として準備した。

- 1. コンピュータのセキュリティ(ウイルスやセキュリティソフトなど)

- 2. メール、パスワードの管理、情報漏洩、

- 3. 情報社会での犯罪となる行為

- 4. 著作権保護

3.3 小テストの結果

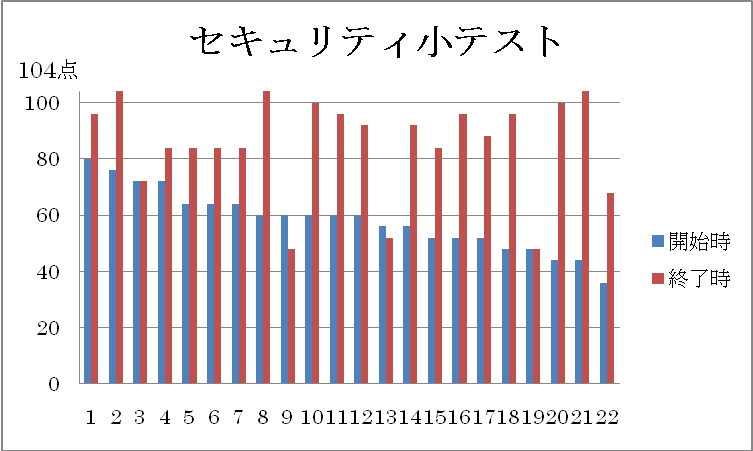

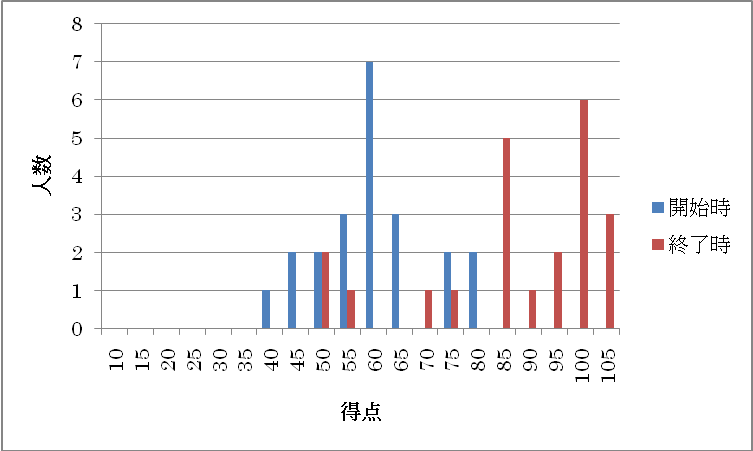

講義前後の結果を下に示す。

図は開始時テストの成績の高い順に並べているが、終了時には、開始時に5割程度の知識だった学生も含め、8割程度が目標とする80点を超えた。図で見るとおおよそ開始時に得点の低い層の伸びが大きいことがわかり、最低限の知識は容易に取得できると考えられる。わかりやすいように5点刻みで集計した人数を図示する。

学生が間違いやすい問題は、たとえばhttps://で始まるアドレスの意味のような技術的な知識についてもあるが、法律に関する問題が多かった。このクラスは7割の学生が教科情報を履修してきており、プログラミング経験者も25%いるが、始めに想定した合格点に達しているのは1割に過ぎなかった。授業の結果として基本的な内容は容易に身につくことが示され、情報セキュリティに関する単元は、一連の講義の初めの1,2回で設定するのが適当と考えられた。

4 まとめ

本プロジェクトでは、大学初年度における情報教育の内容について、これまでの経緯を踏まえて、教育内容の見直しおよび教材開発を行った。

プロジェクトの対象とした講義での出席を明示的に取ってはいないが、毎回の課題があるので、授業アンケートでの出席率(自己申告)は、ほぼ9割 と高い。今回、予習課題を設けた(授業開始までに行わなければならない)ので、課題の量を尋ねた質問では、多すぎる・やや多いとするものが73%であった反面、授業外学習時間は平均で46分程度 であった(ただし、全体の平均よりは多い)。

単位の実質化に関連して、学生の学習習慣づけが課題となる中で、「情報基礎」のような初年次科目における適切な予習・復習課題の提供が重要であり、この点でさらなる工夫が必要であろう。

また、受託研究との関係で、半年15回の講義としては、少し内容を盛り込みすぎ、焦点がぼけた面があったことも否めないが、プロジェクトの成果は十分にあがったと考えている。 今後とも、本プロジェクトの経験を生かして、内容のさらなる改善・精選に取り組み、学生の興味を喚起しよりコンピュータに触れさせる課題を工夫していきたいと考えている。 また、本プロジェクトの内容については、その一部を平成22年度情報教育研究集会において発表している[2]。