モバイルネット社会を見据えた教育の情報化

青山学院大学社会情報学部 伊藤一成1. 目的,研究の方法

スマートフォンやタブレット端末が普及するにつれ,教育現場で多くの活用事例が報告され始めている.しかしデバイス特有の機能性や,それを使う主体である人間性という視点が十分に組み入れられているとは言い難い. そこで本研究ではモバイルネット社会を見据えた新しい情報教育の指針を目指す.特に今回は以下の2点について集中的に研究開発する.

第一はプログラミング関連授業における筆者が進めてきたピクトグラム関連研究の活用である.

1990年代,Windows全盛期にすべての学生に大学教養科目または入学時の情報リテラシー教育の一環でプログラミングが導入された.しかしながら教授者が使い慣れているという理由等々で,いまでも C言語やJava言語が用いられており,授業の進め方も文法や制御構造などの単元を淡々と習得していく形式で行われている.プログラマやエンジニアを育成することが主目的ではない学部所属の学生は,ただでさえ難解な言語仕様とロジック/アルゴリズムの両者を同時並行で学ぶ必要性がある.多くの学生が挫折してしまう主要因となっている.高校の教科「情報」も教員のスキル不足から機器操作教育中心になっている学校が数多い.そのため大学に入学するまでプログラミングに全く接していない学生も少なくない.この状況を踏まえブロックプログラミングやビジュアルプログラミングを大学の授業で取り入れ始める動きが出はじめている.筆者の所属する学部でもビジュアルプログラミングScratch[3][4]を取り入れた授業を実践している.

次にピクトグラムについて説明する.ピクトグラムとは日本語で“絵文字”,“図記号”と呼ばれるグラフィックシンボルであり,意味するものの形状を使ってその意味概念を理解させる記号である.ピクトグラムは,事前知識や学習を必要とせずに理解できることが利点である.特にオブジェクトを表現したピクトグラムはその抽象度の高さから自分自身や本人の所有物と同一視する効果があると言われている.非常口のマークに係るデザイン策定の段階で,如何に出口へ向かう人とピクトグラムが視界に入る(実際の)人とを同一視するために労力が払われたという(図1左参照).JIS機器・装置用図記号では人を表現したピクトグラムで心身の危険をその理由である(図1右参照).筆者は2004年度から2006年度まで科学技術振興調整費「障害者の安全で快適な生活の支援技術の開発」プロジェクトの中で,デザイナと恊働して組み合わせを考慮し部品化したピクトグラムを約900個作成しWeb上で公開し普及に努めている[5].組合せピクトグラムの作成を支援するツールもインターネット上で同様に公開してきた.年に2回,ピクトグラムを用いた子供向けワークショップを開催している.そこで,すでに作成済みである約160種類の人型ピクトグラムを活用して,現実の人の感情,行動や意思決定にどのように作用するかについて分析する.

図1 非常口の図記号およびJIS 機器・装置用図記号

他にも,ピクトグラムは歴史,地理,環境,経済を知る上での手掛かりとなる表現媒体である.例えば福岡市の地下鉄では駅を表現するシンボルにピクトグラムを採用しており,そのため,駅票を見ただけでその地域の由来を窺い知ることができる(図2参照).

図2 福岡市地下鉄のピクトグラム利用の例

第2点はタッチ型タブレットデバイスの活用に関する検討である.筆者の所属する学部は,2009年5月全国に先駆けて学生および教員全員にiPhoneを配布した.2011年度に入り急速にスマートフォンのシェアが上昇している.その後名古屋文理大学,武蔵野学院大学,大谷大学,豊橋創造大学などでもタッチタブレット型端末の代表格であるiPadを一斉導入して教育や研究における利活用を推進している.筆者の所属研究室の学生対象にiPadを貸与して,その活用方法について日々学生らと検討重ねている.これらの取り組みの成果はインターネット上での公開はもちろんのこと,各種セミナーや招待講演,学会発表により広く周知する.

実施した研究内容

1.ビジュアルプログラミング (Scratch) における授業コンテンツの拡張

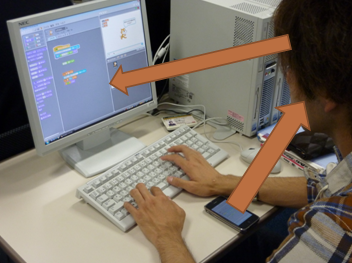

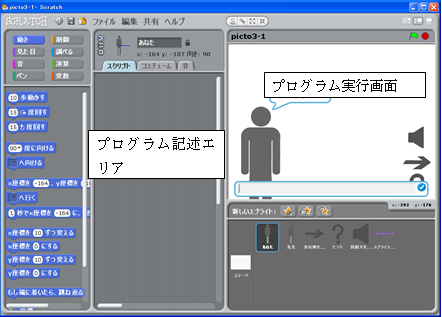

Scratchはもともと児童や生徒のアイデアを具現化するための支援ツールとして開発されており,その主旨に則った実習を展開している.またScratchの授業では,スマートフォンを教示デバイスとして利用出来るように工夫しており,様々なコンテンツが学習者の進捗に応じて閲覧できる.同時に,PCは常に開発環境を全画面で占有できる.授業資料の閲覧から課題提示に至るまでインプット作業はすべてスマートフォンで,逆に本来のアウトプット作業はすべてPCに分離される(図3参照).

図3 演習の様子

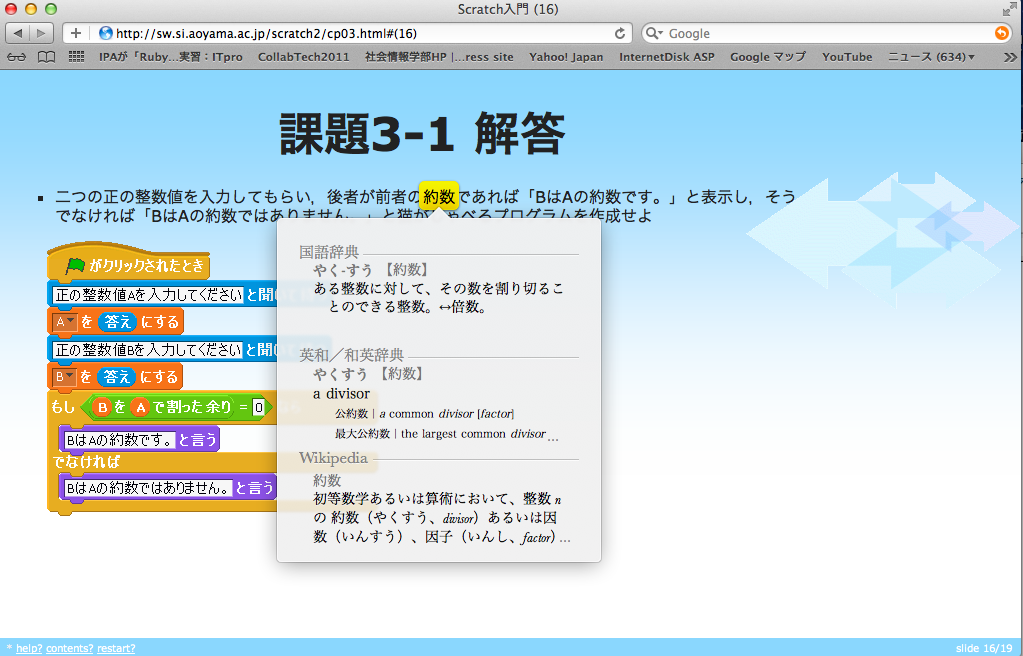

様々なキャリアのスマートフォンやタブレット上などで運用でき,またデバイスに最適表示されるWebコンテンツベースが今後運用形態の主流になることを見越して,HTML Slidyを独自にカスタマイズした形式での教材の拡張を行なっていた.HTML SlidyはW3Cで開発されたスライドコンテンツ及び関連ツールの総称である.2011年に発表されたMacOS 10.7やiOS(iPhoneやiPad向けOS)ではOS自体の機能として,HTMLベースのコンテンツに対してショートカットキーによる単語の英訳表示,単語の辞書語意表示,Wikipediaの該当ページのスニペットが表示できる.(Windowsにも同様の機能を実現する商用ソフトやブラウザプラグインは存在する.) 学習者の語彙力不足に起因するコミュニケーションギャップは教授者,学習者双方にとってストレスで,学習者の意欲減退の一大要因でもある.

図4 語意説明のポップアップ表示

次に今年度作成したコンテンツについて説明する.Scratch は画面上にプログラム記述領域とプログラム実行領域を含む(図5参照).プログラム記述エリアに課題の内容説明やチュートリアル,ヘルプ表示処理のプログラムをあらかじめ組み入れておき,学習者に対して非表示にしておく.

図5 Scratchのスクリーンショット

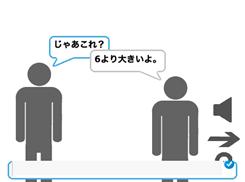

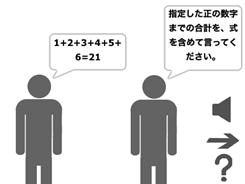

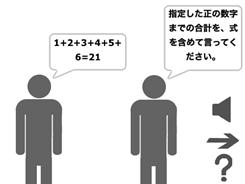

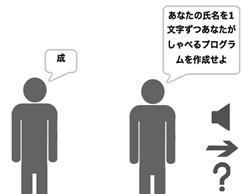

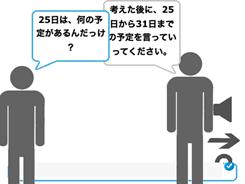

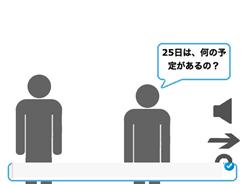

教授者及び学習者に相当する人型ピクトグラムを登場させ,実際の講義と同様な対話形式で問題文を提示する.コンテンツの例を図6に,実習の様子を図7,8に示す.

図6 1からNの合計を求める課題

図7 実習風景1 図8 実習風景2

図6の画面右下に表示されたアイコンは上から,問題文提示,実行例提示,ヘルプ提示である.スピーカーマークは問題文提示のアイコンである.これをクリックすると先生に相当するピクトグラムが問題文を吹き出し形式で順番に表示する.矢印のアイコンを押すと模範解答を実行するので,学習者はそれを見ながらプログラム作成領域上にプログラムを構築していく.?マークを押すとプログラム作成上のヒントが提示される.

受講者はこのように正解の実行結果を確認しながら,インタラクティブにプログラムを完成させることができる.通常はプログラムコードを完成させれば課題終了だが,今回はカメラ付き携帯電話を活用する.近年携帯端末は高機能化の一途をたどりカメラで映像や動画を撮影できる.実際に課題を完成させたあとに,プログラム実行領域での対話的な実行を実際の空間における人間の対話にマッピングして考察する効果を期待している.

例えば「合計を求める問題」や「円周率を求める問題」を実際に人が解くテーマでは,コンピュータの処理手順と自身の脳の計算プロセスの差異を認識する.「円周率を求める問題」のサンプルビデオを提示する.

[ビデオ埋め込み]

図9 課題内容を実際に人間が実演している様子

他にも例えば,コンピュータ上で幾何図形を描画するテーマは実際に紙の上で手を動かして描画する動作に帰着される.複数の人間ピクトグラムのスプライト(オブジェクト指向プログラミングにおけるインスタンス)からなるプログラムを題材とすれば,複数の学習者間でのコミュニケーションを促進できる.

2. オープンスペースを活用した知的好奇心の喚起を促す取り組み

筆者は2008年に新設された青山学院大学社会情報学部で4年間に渡って教育•研究活動に従事してきた.

複数の学問領域を横断的に学ぶことができる学部を運営するにあたり,これまで属していた学問のコミュニティが形成してきた方法論からの脱却がことさら困難なことを体感した.ちなみに2011年12月23日行われた第1回情報学教育推進コンファレンスでも,今後の初中等教育で情報学という観点からカリキュラム再編成の必要性を述べている.ここでいう情報学とは,情報科学を基盤に社会学,心理学,経済学の学問領域を一部包含した領域を指しており,同様の困難さが付きまとうだろう.

文理融合学部では,複数の教養科目とそれぞれの研究領域の基礎科目を幅広く習得することになるが,そのため学習内容が一体どの様に今後役に立つのかわかりにくく,学生の知的好奇心を養成しづらい.近年,批判的思考力,問題発見能力,問題解決能力の醸成を重視する傾向にあるが,具体的にどのように授業の中で取り組むのがよいかは試行錯誤の段階であると言える.授業中だけでなく,授業外でも気軽に一人やグループで学ぶ癖をつけることが望ましい.

そのためには,学びやすい環境を創ることが重要なのは言うまでもない.タッチタブレットの特徴を生かした試みを3年生のゼミ生を対象にした授業で実施した.タッチタブレットを採用した理由は,PCと比較して携帯性が良いこと,すでに所有しているスマートフォンとの親和性が高いことである.さらにオープンコンテンツについて積極的に紹介し利用することで,授業時間以外にも日常的にアクセスする癖をつけさせる.

代表的なオープンコンテンツにはiTunes UやKhan Academyが挙げられるが,今回はTEDを用いた.TED(Technology Entertainment Design)は学術,エンターテインメント,デザインなどの分野で各界を代表する講演者が社会問題を取り上げて講演するカンファレンスである.講演内容は数分から十数分の長さの動画コンテンツである.インターネット上で公開されているため誰でも閲覧できる.iPhone,iPad用アプリケーションも提供されるとともに,各国言語のクローズドキャプションもボランティアベースでそろえられている.語学学習コンテンツとしても有用性が高い.

今回は,数名(3名から7名程度)でのフリーディスカッションを想定している.人数がそれ以上になると発言しない人が出たり,全員に対して意見を聴取しづらい.またオープンスペースを想定しているため,プロジェクタや備え付けのPCはなく,自身のiPadを情報提示装置に使うことを想定しているからである.

スマートフォンとタッチタブレットの活用想定の差異に,デバイスを表示装置として利用する対面コミュニケーションが挙げられる.また映像とインデックスとしてのクローズドキャプションと同時に閲覧する場合,iPad程度の画面表示領域は必要となる.

ディスカッションの中で発生した疑問点は常に解消するように心がける.瞬時に検索サイトで調べて共有する習慣を養う目的もある.これは従来の一方的な講義中心で,また学生が自主的に調べるためにも使える端末を無条件に禁止してきた大学運営の弊害ではなかろうか.特にiPhoneでの作業が内職しているという誤解を招きやすい.岡山県警が2003年に全国に先駆けて携帯電話で実証見聞できるシステムを実験的に利用した際も,住民から苦情が絶えなかったそうである.フューチャーフォンからスマートフォンへの移行期に際してデバイスの社会的認知が追いついていないことを示すよい証左である.

ディスカッションでは,疑問に思ったことや本来は間違っているが既成の事実と認識されている出来事について,その場で瞬時に調べ解決し,それをグループで共有する. 17人のゼミ生+教員の合計18人を3グループに分け,次のスケジュールを1週間サイクルで繰り返した.ちなみに木曜日にディスカッションを行う授業日である. スケジュールやコンテンツ管理にはMoodleを用いた.

- 日曜日まで,発表者が全員に対して利用するオープンコンテンツ(動画,電子書籍)をMoodle上で提示する.

- 水曜日まで,参加希望のグループを提示する.上限は6人とする.Moodleのアンケート機能を用いる

- 木曜日,実際にディスカッションする.映像撮影担当,議事録担当を決め,進行する.

- 土曜日までに,収録した映像,議事録をmoodleにアップする.

図10 オープンスペースでのゼミ活動

[動画埋め込み]

3. 普及活動

以下の学会で講演,招待講演を行い,上記成果について啓蒙活動を行った.

結果(自己評価,反省点を含む)

Scratchのピクトグラム課題自体の教育的効果については正直なところ今後の検討課題である.従来は,アナログで行っていた内容をデジタルに移行する話が多いが,経験上デジタル化は慎重に行なわければならない.今回重視したのは,デジタルかたアナログへの回帰である.コンピュータを使うべきところと使わないところを自分で判断できる能力を育成することが望ましい.

次に「オープンスペースを活用した知的好奇心の喚起を促す取り組み」について考察する.

ディスカッションの議事録を作成したが,後に振り返り(内省)を促す仕組みを構築するところまでは今回至らなかった.議事録をePUBやHTMLの様な加工容易なフォーマットで保持しておくことが重要であろう.近年,ソーシャルアノテーション機能を有するアプリケーションも提供されつつある(例えば,iデバイスではstanza) を使った試みも考えられる.(@@@この節の内容は授業終了後の1月末~2月にやる予定)

議事録担当者が録音した音声を後日要約しながら書き起こした dragon dictation のような音声認識ソフトウェアの活用も視野にいれて行きたい.議事録の作成においてある程度の変換間違いを許容した上で,それを修正させるプロセスを学生に課す授業も考えられる.例えば,産業総合研究所の後藤らは,「ユーザに対して音声認識の現状を積極的に開示しユーザの協力を得て音声認識技術を発展させていく研究アプローチ」を「 音声認識研究 2.0」と名付けた.」と述べているが,今後は一般のユーザ層を取り込みながら社会参画の意識向上と科学技術への関心を引き出す仕組みが大切である.

シラバス,授業計画,教材,資料,授業記録

Scratch ピクトグラム課題,教材,資料については,学会発表が終了次第,インターネット上に公開する予定である.以下を参照されたい.

・Scratch ピクトグラム課題,教材,資料

http://sw.si.aoyama.ac.jp/scratch4

・授業記録

授業の写真や成果物など

http://sw.si.aoyama.ac.jp/にブログ記事形式で掲載しているので参照されたい.

参考文献

- ITメディアプロモバ,550台のiPhone”は、教育をどう変えるのか―青山学院大学 社会情報学部の取り組み, http://www.itmedia.co.jp/promobile/articles/0912/18/news004.html,2009/12/07

- MacFan,”iPhone導入の青学,その後”,2010/01

- Scratch ホームページ http://scratch.mit.edu/

- 兼宗進,阿部和広,原田康徳,“プログラミングが好きになる言語環境”,情報処理学会誌,Vol.50, No.10,pp.986-995,2009/10

- HTML Slidy:http://www.w3.org/Talks/Tools/Slidy2/

参考資料「Scratch ピクトグラム課題作成コンテンツ例」

-

課題名 全部足したらいくつ?

- 内容 入力した整数までの正の整数値を合計する

- 目的(プログラム) 繰り返しと,ループの停止の命令について学ぶ

- 目的(実生活) 簡単な計算を自分の脳を使って行う

-

課題名 自己紹介してみよう

- 内容 自分の名前を1文字ずつ表示させる

- 目的(プログラム) 文字を1文字ずつ順に表示させる方法を学習する

- 目的(実生活) 文字を1文字ずつ順に表示させる方法を学習する

-

課題名 円の面積を答えよう

- 内容 入力した半径の長さから円の面積を求める

- 目的(プログラム) 入出力と変数の使い方について学習する

- 目的(実生活) 入出力と変数の使い方について学習する

-

課題名 予定を組もう

- 内容 1週間分の予定を入力し,最後に入力内容を1人で繰り返す

- 目的(プログラム) 正しい回数分の繰り返し,ループの停止がきちんと出来ているかの確認

- 目的(実生活) 自分の1週間のスケジュール計画をたてる

-

課題名 予定を組もう2

- 内容 1週間分の予定を入力し,最後に入力内容を対話で繰り返す

- 目的(プログラム) 正しい回数分の繰り返し,ループの停止がきちんと出来ているかに加えメッセージパッシングの確認

- 目的(実生活) 自分のスケジュールの再確認

-

課題名 予定を組もう3

- 内容 あらかじめ入力してある1週間分の予定のうち,1日を対話形式で確認する

- 目的(プログラム) メッセージパッシングと乱数の確認

- 目的(実生活) 自身のスケジュールがしっかりと記憶されているかの確認

-

課題名 予定を組もう4

- 内容 あらかじめ入力してある1週間分の予定のうち,それが何日の予定だったか当てる

- 目的(プログラム) メッセージパッシング,乱数と条件分岐の確認

- 目的(実生活) 自身のスケジュールがしっかりと記憶されているかの確認

-

課題名 ピザを切ろう

- 内容 円を描画し,それを8等分にする

- 目的(プログラム) 描画について学ぶ

- 目的(実生活) 具体的なオブジェクトを抽象化して表現する.実際に紙の上でその図形を書く

-

課題名 お絵描きツールを作ろう

- 内容 矢印キーを使って絵を書けるようにする

- 目的(プログラム) 描画とキー制御について学ぶ

- 目的(実生活) 紙とペンでひと筆描きを楽しむ

-

課題名 お絵描きツールを作ろう2

- 内容 矢印キーを使って絵を書けるようにし,更にマウスのクリックによりペンの上げ下げをする

- 目的(プログラム) 描画,キー制御とコスチュームの変化について学ぶ

- 目的(実生活) 紙とペンでひと筆描きを楽しむ

-

課題名 お絵描きツールを作ろう3

- 内容 描画し終わったらテーマを決め発表する

- 目的(プログラム) 描画,キー制御とコスチュームの変化について確認し,命令の終了について学ぶ

- 目的(実生活) プレゼンテーションの練習

-

課題名 数当てゲーム

- 内容 相手が考えた数字と自分が予想した数字を比べ,大きいか小さいかのヒントを貰いながら数字を当てて行く.

- 目的(プログラム) 繰り返しの使い方を学習する.

- 目的(実生活) コミュニケーション,数あてゲームを実際やってみる.